LAUREATES OF THE FUKUOKA PRIZE

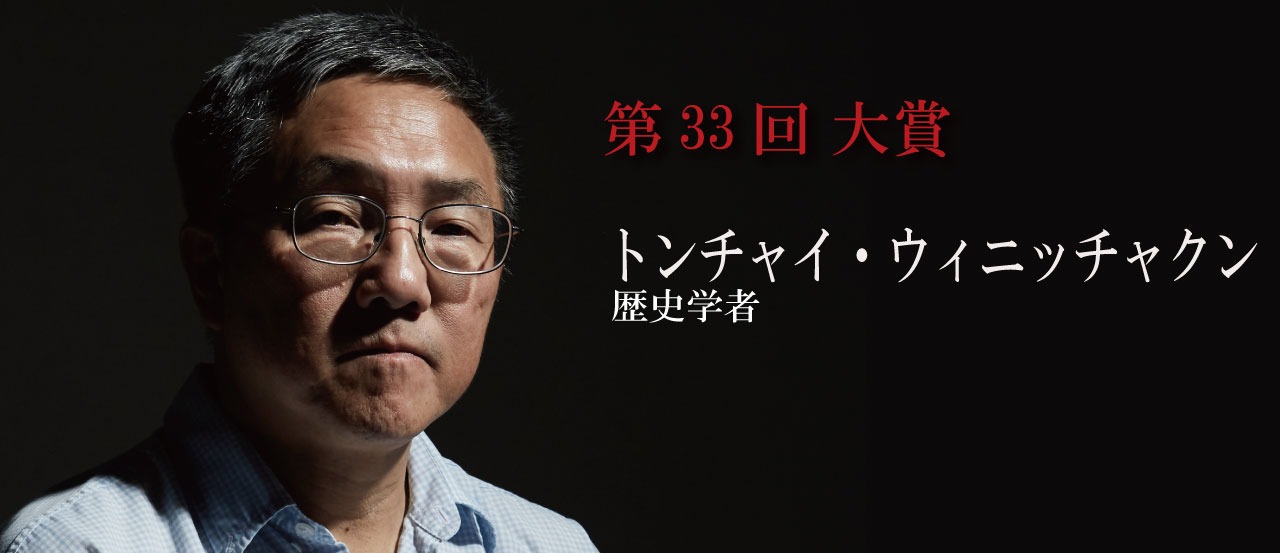

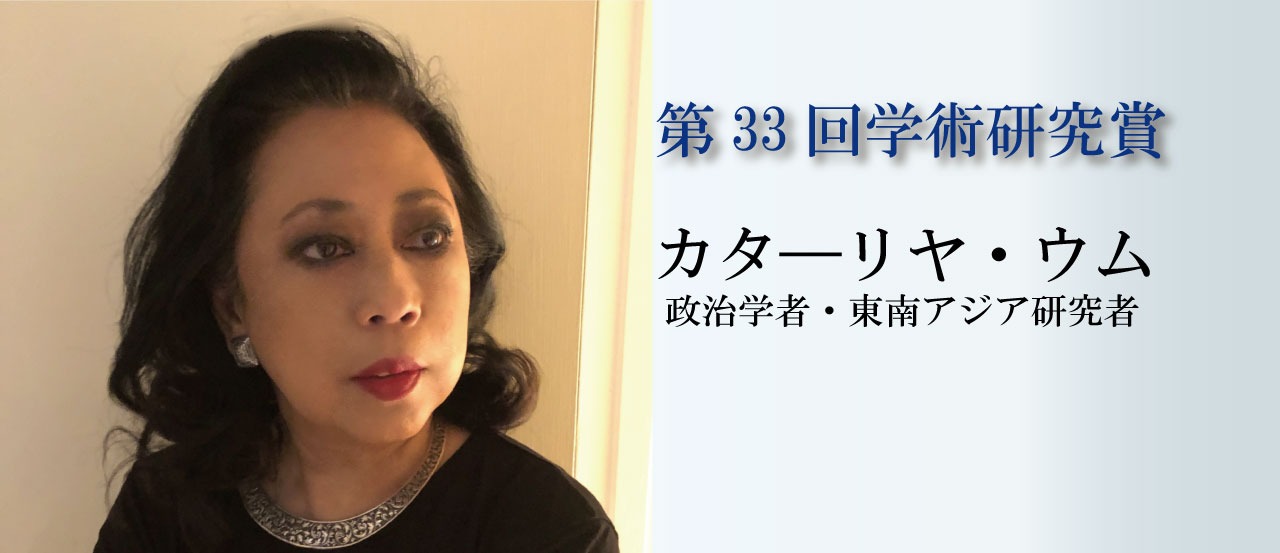

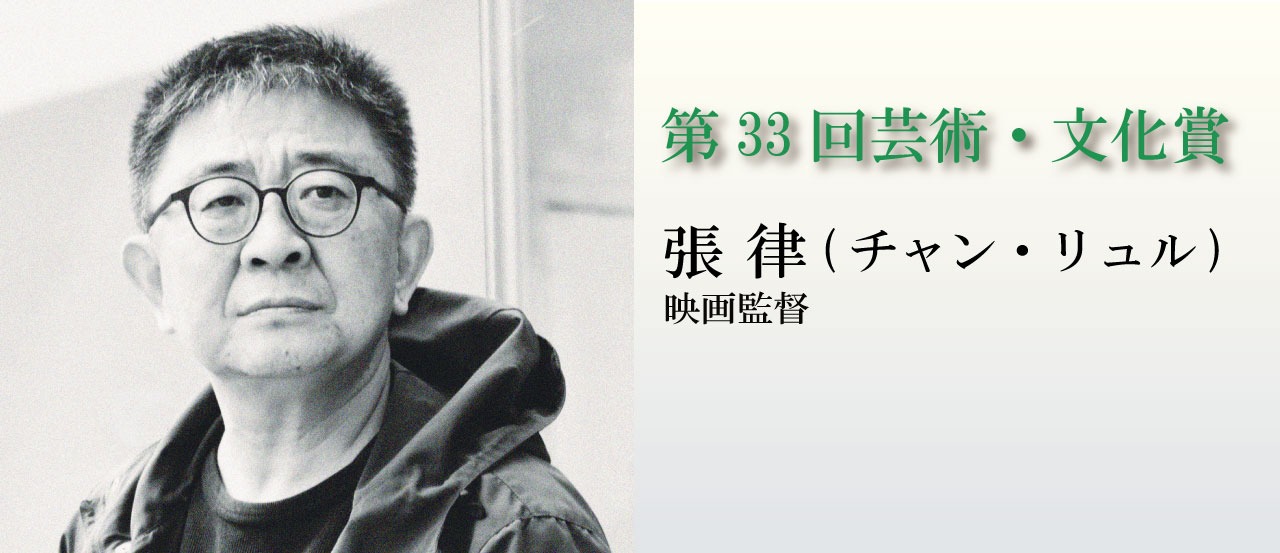

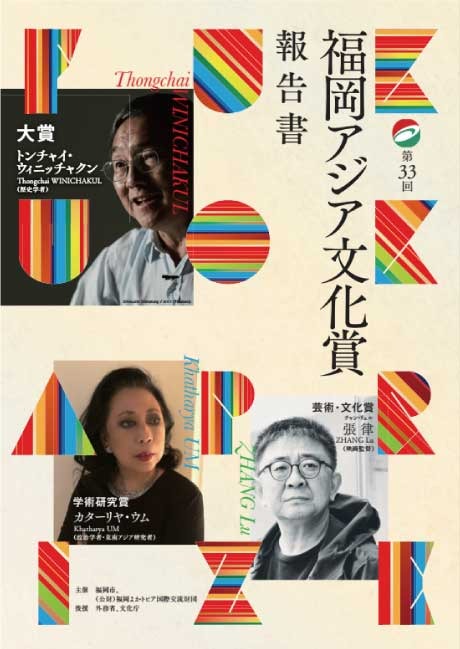

2023年(第33回)福岡アジア文化賞受賞者

FROM THE LIBRARY OF THE FUKUOKA PRIZE

これまでの福岡アジア文化賞

過去の記事をランダムに表示しています。Mail magazine

メールマガジン会員募集福岡アジア⽂化賞より、イベント情報・ニューストピックスなど、

いち早くお届けいたします。