贈賞理由

高良倉吉氏は、琉球史研究の多方面に新境地を開いてきた歴史家であり、同時に、歴史の表現者、プロデューサーでもある。その活動は琉球・沖縄史を踏まえて、今も続くピースフル・ラブ・ロックフェスティバルの企画、NHK大河ドラマ時代考証など多彩である。二度にわたる首里城正殿復元事業には特に傑出した貢献を行ってきた。

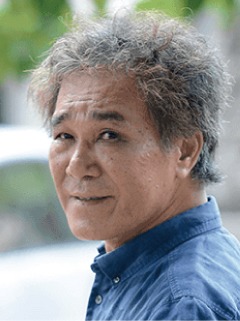

高良氏は、1947年に沖縄県伊是名島に生まれた。愛知教育大学卒業後、沖縄県沖縄史料編集所専門員、沖縄県立博物館主査、浦添市立図書館館長を経て、1995年から2013年まで琉球大学法文学部教授を務めた。2019年から首里城復元に向けた技術検討委員会委員長の職にある。1992年には九州大学より博士(文学)の学位を受けている。

高良氏は、琉球・沖縄の独自性は古琉球(12世紀のグスク時代から1609年島津侵入事件まで)に遡る必要があるとの問題意識のもと、歴史関係資料の解読を基礎とする緻密な研究手法と、アジアの、さらにはグローバルな視点によって、琉球王国の勃興と明の冊封体制のネットワークにおける繁栄を描く『琉球の時代―大いなる歴史像を求めて』(1980年)、奄美地方から先島地方に及ぶ王国内部のガバナンス体制を解明した『琉球王国の構造』(1987年)、『琉球王国史の課題』(1989年)を著し、琉球王国の全体像を明らかにした。島津侵入事件以後、琉球王国は、日本の幕藩体制に取り込まれるが、明との冊封関係は維持するがゆえに「日本の中の外国」となったことで、氏は日本史の側にも「新しい日本史像」が必要になると迫る。

高良氏は、沖縄戦(1945年)で焼失した首里城復元プロジェクトには1986年から関わってきた。圧倒的な資料不足という困難な状況にも関わらず、塗装彩色の細部に至るまで、1768年に行われた正殿の大規模修理の記録(「寸法記」)、旧琉球王家が伝えた尚家文書、昭和初期の解体修理記録、古老への聞取り等を重ね合わせ、復元作業を歴史の視点から支えた。琉球王国の国営事業としての朝貢貿易の司令塔であり、琉球のソフトパワーを外国賓客に披歴する場であった正殿の復元には、氏の歴史研究手法とグローバルな視点、そして「琉球」という言葉を沖縄県民のアイデンティティを表す言葉として取り戻したい、さらにそれを形にしたいという氏の思いが結実している。

綿密な国内外の資料分析、グローバルな視座から得られる客観的な歴史観、歴史的に重要な国内外の場所には必ず足を運ぶ卓越した行動力、歴史学の分野を超えた企画立案、これらすべてを統合し、琉球史学を、学術研究から現代における実践の場へと広げてきた高良倉吉氏は、まさに「福岡アジア文化賞 大賞」にふさわしい。

功績紹介動画

受賞決定時のメッセージ

福岡の地から、アジア文化の帯びる創造力を広くアピールしたい、という趣旨のこの栄えある賞を、まさか自分が戴くことになろうとは。――夢のような気分です。

私は、アジアの国々と活発に交流し、独自の文化を創造した琉球王国の歴史を研究してきました。特に、戦争で失われた琉球王国の象徴=首里城の復元という課題に向き合い、多くの専門家と仕事をしてきました。今もその仕事は続いています。

首里城は、アジアと沖縄が交流した歴史と文化を伝える、大切な存在なのです。今回の受賞は、私にとって、最高の激励だと受け止めています。